REFLEXION : BITCOIN ET LE PIEGE DE L’ECOLE AUTRICHIENNE

Quand on parle du Bitcoin aujourd’hui, il est une doctrine économique – l’école autrichienne – qui semble avoir émergée au fil du temps et avoir trouvée de solides assises intellectuelles dans l’univers du Bitcoin, au point qu’un bitcoiner non-autrichien aujourd’hui semble être une hérésie pour beaucoup ! Nous voulons démontrer qu’un bitcoiner non-autrichien, en particulier marxiste, n’a rien d’hérétique et a même toutes les raisons possibles et imaginables de s’intéresser légitimement au Bitcoin. Nous dirons même qu’un bitcoiner qui serait autrichien aujourd’hui est sans doute le meilleur moyen de ne pas comprendre le véritable pouvoir que Bitcoin est susceptible de redonner, par exemple, à des citoyens français. Il nous paraissait donc important de faire le point sur cette doctrine, plutôt séduisante de prime abord, mais qui peut se révéler terriblement dangereuse pour l’avenir du Bitcoin si on ne sait pas en saisir les limites.

a) L’école autrichienne : présentation

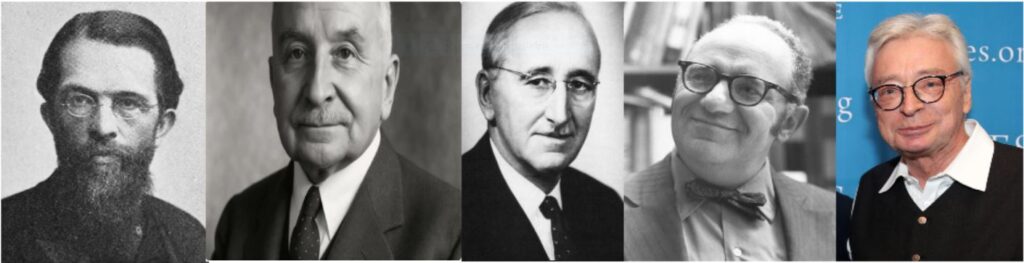

L’école autrichienne est une doctrine économique née à la fin du XIXe siècle à laquelle est associée un certain nombre d’économistes hétérodoxes qui font office aujourd’hui de figures tutélaires comme : Carl Menger (considéré comme son fondateur), Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Murray Rothbard ou, plus récemment encore, Hans-hermann Hoppe. Cette doctrine repose sur une base épistémologique connue sous le nom de « praxéologie » (et développée, en particulier, par Ludwig von Mises) selon laquelle les phénomènes sociaux seraient des conséquences de « l’action humaine ». De ce modèle théorique est dérivée toute une série de lois scientifiques qui, appliquées à l’économie, tentent de décrire et d’expliquer au mieux les phénomènes qui ont lieu au sein d’une économie de marché.

La libre-entreprise, la propriété privée, la liberté individuelle, la libre-concurrence des prix et la non-intervention de l’Etat semblent être, pour l’école autrichienne, cinq conditions essentielles au bon fonctionnement de l’économie. Elle est donc un courant économique libéral qui se différencie toutefois du courant libéral classique par son opposition radicale à toute intervention de l’Etat dans la régulation du marché. En effet, pour celle-ci, l’intervention de l’Etat au niveau des échanges marchands viendrait remettre en cause dangereusement les autres principes clés du libéralisme et serait principalement la cause du marasme économique dans lequel nous sommes aujourd’hui. Ces cinq conditions fondamentales sont alors promues comme autant de droits à préserver ou à faire valoir politiquement au niveau du « marché-libre ».

Nous allons donc, dans un premier temps, vous présenter de manière un peu plus détaillée les concepts qui nous paraissent clés pour comprendre, d’une manière générale, l’approche autrichienne de l’économie, et sa définition de la valeur et de la monnaie, en particulier. Puis, nous vous expliquerons en quoi ces concepts nous paraissent aujourd’hui inappropriés pour saisir les causes de la crise que nous subissons actuellement et pour comprendre la vocation proprement monétaire du Bitcoin. Et nous le ferons à l’aune des concepts développés par le marxisme (ou plus exactement, par le marxo-clouscardisme, seul courant marxiste à avoir su prolonger et renouveler la doctrine de Marx selon les mutations inhérentes au nouveau mode de production capitaliste d’après-guerre). Enfin, nous vous dirons quel est, selon nous, le rôle objectif de l’école autrichienne, en tant que courant doctrinal néo-libéral, et en quoi il nous paraît être un réformisme social-démocrate caractéristique d’un régime de capitalisme avancé.

b) Les principaux concepts autrichiens

. L’action humaine

D’abord, intéressons-nous à la conception autrichienne selon laquelle les phénomènes sociaux sont des conséquences de « l’action humaine » et de laquelle découle tous les autres concepts que nous allons vous présenter ici. C’est Ludwig von Mises qui a développé en profondeur cette conception de la réalité sociale et économique à travers son œuvre phare qu’il a, sans surprise, intitulé « L’Action humaine ». Selon Mises « L’action humaine est un comportement intentionnel1 ». Ce comportement « est en contraste tranché avec le comportement inconscient, c’est-à-dire dire les réflexes et réactions involontaires des cellules et nerfs aux stimulations (Ibid2 ) ». La praxéologie, c’est-à-dire la science élaborée autour de ce concept de l’action humaine, ne s’intéresse toutefois à l’action des individus qu’indépendamment de leurs motifs et de leur buts. Citons encore Mises à ce propos : « Les ultimes jugements de valeur et les ultimes objectifs de l’action humaine sont des données absolues pour toute espèce d’étude scientifique ; ils ne sont pas susceptibles d’analyse plus poussée. La praxéologie s’occupe des voies et moyens choisis en vue de ces objectifs ultimes. Son objet, ce sont les moyens, non les fins (Ibid3 ) ». La praxéologie prends donc en compte pour base de données les motifs et les fins de l’action des individus mais demeure neutre à leurs égards et ne porte donc aucun jugement de valeur. Seul compte de savoir si les moyens choisis sont appropriés aux fins visées. Ainsi, la praxéologie en général et son application à l’économie, en particulier – la catallactique – est un subjectivisme selon lequel les fins ultimes de l’homme agissant sont toujours désirables à ses yeux et qu’il juge ainsi selon ses seules opinions personnelles. De cette application de la praxéologie à l’économie de marché découle un certain nombre de concepts clés qui aideront à cerner plus concrètement le courant de pensée autrichien.

. L’Auto-régulation du marché

Les partisans de la doctrine autrichienne soutienne le concept d’autorégulation du marché ou « Ordre spontané ». Selon cette théorie, ce sont les échanges individuels, en tant qu’actions d’individus entreprenants et en concurrence, qui permettent la régulation spontanée des prix du marché. Selon cette approche, les intérêts personnels, à travers le jeu des profits et des pertes qui ont lieu au moment des échanges, finissent par générer des bénéfices collectifs et à stimuler le progrès. Adam Smith appelait, avec un soupçon de poésie, cette auto-régulation du marché : « la main invisible ».

. La Valeur subjective

La valeur subjective est cette conception autrichienne selon laquelle la valeur est mesurée de façon subjective par les agents économiques. A travers cette notion de la subjectivité de la valeur, l’école autrichienne s’oppose notamment à l’approche développée par la doctrine marxiste prônant une objectivité de la valeur basée sur le temps de travail social. Ainsi, selon la doctrine autrichienne, l’homme agissant dans une économie de marché « ne mesure pas l’utilité ou la valeur ; il choisit entre des alternatives4 ». Il choisit à un moment donné, en un lieu donné, selon des circontances données, d’aliéner une valeur d’usage contre une autre valeur d’usage ou de la monnaie. Par exemple, « Un homme isolé possédant sept vaches et sept chevaux peut considérer qu’un cheval a plus de valeur qu’une vache et, si l’alternative se présente, préférer abandonner une vache plutôt qu’un cheval (Ibid5) ». Aussi, selon cette approche, quand un individu attache théoriquement la même valeur à deux choses, aucun échange ne peut se produire. De cette conception subjective de la valeur est déduite une théorie de la valeur qui entend montrer comment les choix des individus, le fait qu’ils préfèrent certaines choses en en écartant d’autres, aboutissent à l’apparition du « prix de marché ». Dans la mesure où chacune des parties accordent moins de valeur à ce qu’elle aliène qu’à ce qu’elle reçoit en contrepartie, ce sont les jugements de valeur (pris, cette fois, au sens littéral de « valeur marchande ») des individus agissant sur le marché qui contribuent à la formation des prix du marché. Ces derniers se définissent alors comme résultant du « taux de l’échange ». Ainsi, « c’est en dernière analyse toujours la valeur subjective affectée par les individus à l’objet considéré qui détermine la formation des prix (…). (Ibid6) ».

. L’utilité marginale

De cette conception subjective de la valeur a été dégagé un principe essentiel à la formation de cette valeur, à savoir : « l’utilité marginale ». L’utilité marginale, c’est l’utilité tirée de l’emploi le moins urgent que ferait un homme d’une marchandise appartenant à un stock de marchandises identiques mais qui disparaîtrait dès lors que cette marchandise viendrait diminuer le stock en question et viendrait changer son mode d’emploi au niveau des marchandises restantes. En d’autres termes, l’utilité d’un bien et donc sa valeur, se mesure à l’aune d’une forme de « satisfaction » atteinte, ou à atteindre, de l’individu qui est alors considérée comme une marge ; marge à partir de laquelle la valeur d’une marchandise tend à décroître aux yeux d’un individu une fois qu’il est « satisfait ». Ainsi, selon cette approche, la valeur d’un bien serait proportionnelle à l’utilité marginale. Et quand l’utilité marginale d’un bien augmente – et donc sa valeur – c’est que ce ce bien peut encore satisfaire davantage un vendeur de cette marchandise ou un acheteur de cette marchandise. De même, quand l’utilité marginale d’un bien décroît – et donc sa valeur – c’est que ce bien ne satisfait plus le vendeur de cette marchandise ou l’acheteur de cette marchandise (rappelons, encore une fois, que « satisfait » ne doit pas être pris dans son acception de « satisfaction des sens » mais de « limite atteinte »).

On comprend bien que seule la subjectivité de l’homme agissant, ses choix personnels, participe de cette formation de la valeur. La dimension physiologique ou psychologique n’est, par ailleurs, pas abordée par la praxéologie. La notion de gêne – centrale dans la doctrine autrichienne – est préférée à la psychologie pour étudier l’action des individus et serait donc plutôt perçue comme un pragmatisme déclenché par l’individu à travers une combinaison de choix qui peut être soumise à l’étude rationnelle (non psychologique). Comprendre le mécanisme des comportements des individus agissants (l’utilité marginale), notamment dans la sphère économique, est essentielle pour comprendre le processus de formation de la valeur selon la doctrine autrichienne.

. La préférence de temps

La préférence de temps (ou préférence temporelle) est la loi selon laquelle les individus choisissent naturellement la jouissance immédiate d’un bien plutôt que sa jouissance future, compte-tenu du niveau d’incertitude attaché au futur. Selon Mises, « la préférence du moment est une composante catégorielle de l’agir humain. Il est impossible de penser une action dans laquelle la satisfaction à brève échéance n’est pas — toutes choses égales d’ailleurs — préférée à celle attendue pour plus tard.7 ». Ainsi, il n’y aurait pas simplement des individus qui préfèrent le présent et des individus qui préfèrent le futur ; mais des individus qui préfèrent ou ont préféré, à un moment donné, le futur par rapport au présent ; la préférence du temps présent étant posée comme loi naturelle. De cette loi a pu être expliquée l’existence du taux d’intérêt qui serait le « prix du temps » appliqué aux individus qui souhaiteraient jouir immédiatement d’un bien, en l’occurrence l’argent. Le prêteur à intérêt aurait, à un moment donné et dans des circonstances particulières, une préférence temporelle moins élevée que celle de l’emprunteur. La préférence temporelle est donc une notion à prendre en compte dans l’étude des alternatives qui se posent à l’homme agissant.

Ces quelques concepts ne représentent évidemment pas l’exhaustivité des concepts développés par l’école autrichienne. Il y en a, bien sûr, de nombreux autres (calcul économique, économie en rotation uniforme, échange indirect, intérêt originaire, etc.). Nous ne les aborderons pas ici mais ils sont de près ou de loin, liés aux concepts que nous vous avons présenté et viennent, en général, décrire et étayer d’autres aspects plus techniques des problématiques qui surviennent dans une économie libérale.

c) Critique marxiste des concepts autrichiens

. L’ambiguïté de « l’action humaine »

D’une manière générale, le modèle de base de l’école autrichienne et ses concepts dérivés nous paraissent largement rebattus par les différents courants libéraux dont elle prétend se distinguer et n’apportent, selon nous, aucun renouveau véritable à la science économique actuelle. Nous dirons même qu’elle est plutôt un courant conservateur de la doctrine libérale qui est restée attachée à un mode de production archaïque du capitalisme. Mais étayons un peu notre propos.

D’abord, le concept autrichien de « l’action humaine » semble, pour nous, une conception typique dérivée du pragmatisme empirique du capitaliste marchand. Comme le faisait déjà remarquer Karl Marx dans son livre phare « Le Capital », pour ces marchands comme pour Faust, « Au commencement était l’action8 » ; mais de cette action toutefois primitive qui identifie la pensée à l’acte. « Avant même d’avoir pensé, disait Marx, ils sont déjà passés à l’action (Ibid9) ». C’est que le terme « action » est lui-même ambigu. C’est manifestement un terme générique. En effet, l’action ne se limite pas au travail et l’on peut dire que si tout travail est une action (ou un ensemble d’actions) toute action n’est pas forcément du travail. En d’autres termes, rien n’interdit théoriquement qu’une action soit contre-productive (voire destructrice). Mais cela peut être embêtant pour une production économique…

Ensuite, l’action suppose nécessairement d’être en possession des moyens de son action. La possession de ceux-ci est d’ailleurs indissociable de toute action individuelle. Un propriétaire de moyens de production – comme peut l’être le capitaliste – identifie donc ses moyens de production à des moyens d’action ; des moyens de sa propre action individuelle. Il n’est donc pas surprenant que le capitaliste se voit comme « homme d’action » alors qu’il est probablement celui qui en fait le moins le moins… En revanche, c’est lui qui décide ! selon ses désirs ! Mais celui qui décide est-il celui qui agit ? « Décider », est-ce agir, et « agir », est-ce décider ? Quoiqu’il en soit, le terme « action » a le chiche pour cultiver l’ambiguïté et peut-être est-ce pour cela qu’il a été choisi par l’école autrichienne…

L’action, dans sa conception autrichienne, est par ailleurs étudiée indépendamment du contenu de ses motivations et de ses fins. Pourtant en découplant de l’action humaine ses motivations et ses fins, on ôte toute notion de souveraineté, de conscience, de responsabilité de l’homme agissant quant à l’action menée (à son objet, à son pourquoi), et on fait alors perdre à cette action tout caractère… d’action … puisqu’on la réduit à ses parties ; en l’occurrence à un de ses moments particuliers : « l’agir » (selon la terminologie autrichienne) ou « l’acte » (selon notre terminologie marxiste). C’est que l’on peut, en effet, définir l’action suivant deux étapes, deux moments majeurs : la puissance et l’acte. Ainsi, « agir » ce n’est pas « être actif » et encore moins « réagir ». Les abeilles, par exemple, sont actives mais elle n’agissent pas. Il faudrait qu’elles aient conçues virtuellement, en pensée, dans leur cerveau d’abeille, leur action (la fabrication du miel) pour qu’on puisse considérer qu’elles « agissent ». Et cela est valable pour l’ensemble du règne animal. Ainsi, de ce point de vue, la doctrine autrichienne se révèle un « behaviorisme » caractéristique du scientisme qu’elle dénonce et qui a progressivement réduit l’économie politique, chère à Marx mais aussi aux économistes bourgeois classiques tels Ricardo, Hume ou Smith, à une science économique (voire un économétrisme).

On peut toutefois être actif tout en participant à une action comme peuvent l’être, par exemple, les membres d’une chaîne humaine établie pour éteindre un feu ou les employés d’un centre logistique Amazon™ de préparation de colis. Il faudrait cependant envisager l’action humaine autrement qu’individuellement. Or, chez l’école autrichienne, « l’action humaine » semble glisser tendanciellement vers l’action individuelle à travers une formule ambiguë – l’homme agissant – qui intègre insidieusement l’image d’un individu agissant plutôt que l’emploi d’une catégorie générale (« l’être humain » agissant).

La doctrine autrichienne joue cependant beaucoup plus subtilement de l’ambiguïté de sa notion « d’action humaine ». En effet, selon Mises, l’action individuelle n’empêche nullement à un individu « d’agir en coopération ». Mais cette coopération n’est qu’un moyen, pour cet individu, de réaliser ses fins. Ainsi apparaît clairement, à travers cette doctrine, la récupération idéologique faite par une classe sociale dominante du travail social : celui-ci n’est, pour cette classe, qu’un moyen du travail particulier ; là où le travail particulier, dans une vision éthique du travail productif (la vision marxiste), est au contraire le moyen du travail social. ; et ce, dans la mesure où c’est comme fin, et non comme moyen, que le travail social vient nécessairement augmenter la qualité du travail particulier et la liberté d’initiative qui peut en découler pour le travailleur. Ce qui n’est pas vraie pour la réciproque…

. La nécessité de l’objectivité de la valeur

La valeur subjective et son processus de formation, « l’utilité marginale » est, pour l’approche marxo-clouscardienne, une lubie conceptuelle, en ce sens qu’elle en reste à une définition de l’échange marchand extrêmement primaire et qu’elle mélange des notions qui lui seraient pourtant salutaires pour saisir ce qu’elle voudrait sans doute définir avec précision. D’abord, l’école autrichienne semble confondre valeur et valeur d’usage. Distinction essentielle qu’avait fait Marx et qui évite les confusions. C’est, en effet, dans le processus d’échange qu’apparaît la valeur ; et la valeur d’usage, en tant que telle, n’a véritablement d’importance qu’en dehors de ce processus d’échange, dans ce que l’on pourrait appeler la « sphère de la consommation » (du vendeur ou de l’acheteur). Ce que l’on échange lors de ce « procès d’échange », dirait Marx, ne sont pas de simples valeurs d’usage mais l’immanence d’une valeur d’usage et d’une valeur, c’est-à-dire une marchandise. Aussi, l’apparition de la monnaie témoigne t-elle de cette manifestation objective de la valeur qui, d’immanence à la valeur d’usage envisagée comme marchandise en puissance, se fait confrontation objective de la valeur d’usage et de la valeur d’échange dans le processus historique de l’échange marchand ; c’est-à-dire confrontation de la marchandise et de la monnaie. La valeur d’échange ou monnaie apparaît alors comme forme phénoménale de la valeur.

Cela nous amène à faire une deuxième distinction que ne fait pas la doctrine autrichienne et qui est pourtant primordiale : celle entre la valeur et sa mesure. C’est d’ailleurs cette distinction que ne parvient pas à faire Adam Smith lui-même à travers son fameux « paradoxe de l’eau et du diamant10 » que l’approche de Marx permet pourtant de dépasser.

Si l’on peut, par exemple, définir une distance comme un intervalle de longueur entre deux points, ou encore une vitesse comme distance parcourue par unité de temps, il ne faudrait pas toutefois amalgamer l’unité de mesure utilisée pour mesurer une distance quelconque – comme le mètre ou le pied – avec la distance elle-même ; ou encore l’unité pour mesurer la vitesse d’une formule 1 (le km/h) ou celle d’un navire (le nœud) avec la vitesse elle-même. La « Distance » et la « Vitesse » peuvent d’ailleurs avoir d’autres qualités que celles que de n’être que des grandeurs mesurables pour la Physique (par exemple, « mortelle » pour le pilote de la formule 1, « usante » pour les pneus de sa voiture ; « sinueuse » ou « en pente » pour la distance, etc.). Aussi, sans cette base objective de la valeur (la monnaie), une étoffe faite avec un fil de grande qualité et qui demanderait des heures d’un travail de tissage minutieux s’échangerait encore aujourd’hui contre n’importe quelle verroterie de la plus basse qualité (comme il se faisait à une époque avec les populations autochtones des empires coloniaux européens d’Afrique ou d’Amérique) ; ou contre une bouteille d’eau fraîche lors d’une foire estivale en plein cagnard de l’été. C’est donc parce que la valeur se manifeste objectivement à nous que l’on peut prétendre à sa mesure. Mais encore faut-il pouvoir la définir précisément. Car c’est à cette condition que l’on pourra prétendre à une mesure… objective.

Il faut donc rappeler qu’étymologiquement, la marchandise n’apparaît sur un marché qu’à partir du moment où elle n’est plus une valeur d’usage pour son vendeur. Mais pour la doctrine autrichienne, il suffirait que notre vendeur d’étoffe de grande qualité ait extrêmement soif durant un festival en été pour l’aliéner contre une bouteille d’eau fraîche. La nécessité de la monnaie, et donc d’une base objective référente à la valeur, apparaît précisément lors du développement des échanges marchands (la doctrine autrichienne parlerait peut-être de « taux de l’échange » ?) mais n’est que l’expression, lors de l’échange marchand, du temps de travail socialement utile qui s’est exposé dans une marchandise et lui a conféré sa valeur. Ce que l’on appelle « mesure de la valeur » est alors la résultante de ce processus d’échanges répétés qui tend à révéler l’existence de la valeur et sa nécessité d’être objectivement mesurée pour autoriser l’échange (et donc la circulation) des marchandises. Car si notre étoffe a pu être échangée une fois contre une bouteille d’eau fraîche durant un été caniculaire, elle ne le sera pas toujours dans de telles conditions et ce sont celles qui lui permettront de circuler le mieux qui l’autoriseront à être mesurée à sa juste valeur. Aussi, à partir d’un certain volume des échanges, la valeur des marchandises peut être précisément mesurée en monnaie, c’est-à-dire à partir de moyens de paiement qui sont désormais utilisés comme étalon (direct ou indirectement) pour mesurer cette valeur des marchandises (autrement dit, pour former un prix).

. Le quiproquo sur la valeur aujourd’hui

Le génie (ou la perversion) du capitalisme d’aujourd’hui est d’amalgamer « valeur » et « plus-value » (en confondant, plus précisément, « valeur ajoutée » et « plus-value »). Il est vrai que, du point de vue du procès du travail et de son produit fini, les deux finissent par se confondre. Car c’est au niveau du procès de valorisation (c’est-à-dire du procès de formation de la valeur) qu’il faut pouvoir les distinguer. L’un des procès se fait à partir d’une valorisation du travail social que l’on appelle communément le progrès ; l’autre participe d’une valorisation du capital basée sur une extorsion de la plus-value que subit le travailleur. La première (la valeur) est crée par le travail productif du travailleur. La seconde (la plus-value) est crée par la jouissance du travail (productif) de l’autre. Ainsi, le procès de valorisation du capital se révèle un procès de formation, non de la valeur, mais du profit (pris comme terme générique) ; non de la valorisation du travail social mais de la valorisation d’un désir de classe. Aussi, si l’on peut définir la valeur comme du « travail social abstrait », on pourrait définir la plus-value (ou profit) comme du « désir de classe abstrait ». Et cette abstraction du désir de classe a été historiquement possible grâce à la monnaie, en tant qu’argent, c’est-à-dire exposant monétaire d’une plus-value en cours de réinvestissement (de reproduction). On comprend alors que le désir, ayant comme objet de jouissance la marchandise et étant, dès lors, voué à l’insatisfaction perpétuelle, ne peut se définir que dans la perspective d’un profit perpétuel…

L’accumulation du capital, en tant qu’expression du désir de classe, est l’organisation sociale11 de la jouissance du travail de l’autre (à titre gratuit) par le biais du travail salarié. Mais à un certain niveau de l’accumulation du capital, cette jouissance de classe ne se limite plus à la jouissance du travail de l’autre, mais carrément à la jouissance de l’Autre, réduit à un « objet de désir ». Cette jouissance de classe, encore virtuelle au niveau du capitalisme concurrentiel libéral (le capitalisme originel), a fini par produire, au niveau du capitalisme monopoliste d’Etat d’aujourd’hui, les conditions sociales objectives de sa propre jouissance, à travers ce que Michel Clouscard appelait : le marché du désir12. Ce marché du désir, qui est aujourd’hui le résultat de la mutation du marché au sein de l’économie néo-libérale, ne permet pas l’échange de valeur mais l’accumulation du capital ; c’est-à-dire, à la fois accumulation du désir (de classe) comme « désir d’accumulation » entretenu par la jouissance du travail de l’autre ; et « jouissance de classe » comme jouissance de l’Autre permise par la dérive de l’accumulation du capital dont témoigne, in fine, le marché du désir.

Ainsi, le libéralisme financier, qu’il soit proposé par l’école autrichienne ou par les doctrines libérales classiques et néoclassiques, telles que le keynésianisme ou le monétarisme, se mettent au service du profit particulier (et de la perte) ; c’est-à-dire au service de la jouissance d’un désir de classe (les profits) et de sa frustration immanente (les pertes). Et, en effet, en tant que mesure de la plus-value (et non de la valeur), la doctrine autrichienne semble parfaitement fondée quand elle fait de la valeur un ensemble d’alternative à choisir subjectivement. En faisant de l’économie de marché une économie gouvernée par les désirs et les pulsions individuelles, l’école autrichienne remet le hasard de la nature (humaine) au coeur du marché et fait de son approche économique une sorte de « naturalisme économique ». En effet, la valeur subjective témoigne de la transformation des marchandises elles-mêmes en une valeur d’échange soumise à un signifiant culturel (en l’occurrence, l’idéologie du désir propre à la nouvelle bourgeoisie libertaire) permis par le nouveau procès de valorisation du capital établi par Michel Clouscard13.

Cette méconnaissance de l’origine de la valeur et de ses catégories associées, pour les penseurs autrichiens, témoigne du caractère profondément réactionnaire de leur doctrine : car selon cette école, la production humaine millénaire qui était parvenue à s’arracher aux aléas de la nature sauvage – en abandonnant notamment la chasse et la cueillette pour l’agriculture et l’élevage – est de nouveau soumises aux aléas d’une nouvelle nature (humaine cette fois-ci) qui recrée la peur panique du manque (en rendant l’avenir de plus en plus incertain) à travers un mode de gestion de la production économique dit capitaliste complètement soumis à l’entropie de ses propres lois.

. Le mensonge de l’auto-régulation du marché

L’idée selon laquelle le marché s’auto-régulerait à travers les échanges marchands et la concurrence des prix nous semble au mieux naïve ou utopiste, sinon mensongère. Très tôt, les monopoles constitués à partir de la libre-entreprise ont cherché à contrôler le marché. Le pouvoir d’Etat et le pouvoir du Capital ont historiquement été des rivaux dans la régulation de l’économie de marché. Le développement mondial des voies et circuits d’échange de marchandises a nécessité de développer parallèlement la ressource monétaire qui faciliterait ces échanges. Le contrôle économique des voies commerciales qu’a pu se constituer le Capital au fil de la mondialisation des échanges appelait, tôt ou tard, un droit de participation active du Capital au pouvoir d’Etat. Aujourd’hui, cette rivalité entre l’Etat et la Banque (pour le dire trivialement) s’est transformée en complicité plus ou moins tacite, en tant que monopolisme de la gestion d’Etat, à la fois par une techno-bureaucratie d’Etat et une techno-structure privée du Capital, elle aussi gestionnaire14 .

La nécessité historique de la régulation du marché par une autorité publique qui veillerait à garantir et à reconnaître au marché sa fonction économique et sociale de moyen de circulation des marchandises, est très tôt apparue dans l’histoire. La lutte entre le Capital et l’Etat pour jouir de cette autorité réelle – comme puissant pouvoir décisionnaire, exécutable immédiatement – s’est manifestée dès les premières heures du capitalisme (ce fut, par exemple, au XVIIe siècle, la rivalité entre le pouvoir royal et le pouvoir montant des colons enrichis par le commerce avec les puissances étrangères et faisant parfois allégeance à celles-ci pour préserver leur capital) en se servant souvent des aspirations sociales du petit peuple producteur pour légitimer le droit de jouir de cette autorité. C’est que, pour le peuple, cette autorité publique est un moyen de sortir de sa précarité séculaire par une reconnaissance politique de sa participation au travail social, à travers l’acquisition de droits permis grâce au progrès social auquel il a contribué. Évidemment, lorsque cette légitime revendication conditionnait en leur défaveur la jouissance de cet énorme pouvoir politique, capitalistes et représentants politiques ont toujours su se rendre complices pour réprimer, souvent dans le sang, ces masses laborieuses revendicatrices. Cette liberté du marché (et notamment celle de faire concurrence) que dépeint formellement l’école autrichienne est, en réalité, négatrice du procès d’accumulation du capital (décrit par Marx) qui sous-tend le marché libéral et son corollaire qu’est « la propriété privée des moyens de production ». Ce qui n’est pas vraiment compatible aux droits que défendent les autrichiens. Autrement dit, l’enjeu que masque la doctrine autrichienne n’est pas tant de reconnaître à une autorité régulatrice du marché sa nécessité, mais de savoir qui du Capital ou de l’Etat sont les mieux placés pour l’incarner. Et, entre les dérives despotique de l’Etat et le Capital (qui est déjà une dérive en soi de l’économie marchande), l’histoire n’a pu trancher que suivant la conjoncture économique. Le néo-capitalisme d’aujourd’hui l’a d’ailleurs très bien compris à travers son mode de gestion social-démocrate…

En prônant « l’ordre spontané » du marché, les autrichiens font fi de cette réalité historique et des mutations historiques opérées par le capitalisme depuis l’époque de sa « sacro-sainte » libre-entreprise, à laquelle ils ont tendance à se fixer de façon quasi autistique. La doctrine autrichienne se révèle ainsi l’expression idéologique d’une nouvelle bourgeoisie apparue au gré des mutations du capital, qui n’a plus besoin d’être propriétaire de ses moyens de production, mais qui bénéficie de la redistribution des énormes profits du capital grâce à une politique des revenus typique des régimes sociaux-démocrates et que Michel Clouscard appelait : les nouvelles couches moyennes. On comprend alors pourquoi Bitcoin demeure néanmoins l’occasion pour cette nouvelle bourgeoisie de se faire une place au chaud en « bouleversant l’ordre établi » (enfin, sans trop le bousculer non plus… puisqu’elle se présente surtout face au Capital comme nouveau prestataire de services), notamment au niveau de la haute finance d’Etat.

d) La fausse opposition de l’école autrichienne

L’école autrichienne, en étant contre l’intervention de l’Etat au niveau du marché et en prônant l’auto-régulation du marché (par la libre-concurrence, les banques libres, etc.) s’oppose en cela aux théories macro-économiques de type keynésiennes (politiques budgétaires, monétarisme). Chez de nombreux utilisateurs du Bitcoin, elle apparaît comme un modèle alternatif aux politiques économiques et monétaires actuelles. Pourtant, nous pensons que cette doctrine, contrairement aux apparences, n’est pas une alternative à ces récentes politiques et qu’elle est même le meilleur moyen de les continuer ; et ce, malgré un discours néo-anarchisant de droite particulièrement séduisant… en période de crise !

Il y a, en réalité, une profonde complicité entre Keynes15, Friedman16 et Hayek, à savoir : la destruction de tout Etat social (ou socialisme d’Etat) basé sur un modèle marxiste ; seul modèle scientifique à même de redonner, à la fois, au pouvoir d’Etat bien compris sa légitimité historique, et au peuple sa liberté bien comprise également (mais ô combien méritée !). L’Etat, dans la mesure où il ne répond plus aux lois de la volonté générale et de la Nation, est désormais récupéré par le Capital qui en use et en abuse selon un monopolisme de sa gestion qui lui permet désormais d’avoir le contrôle d’une part de la production économique mondiale grâce à un modèle – pourtant ouvertement coercitif – de gestion ,(on pense au rôle du FMI aujourd’hui et à ses plans de restructuration (après avoir pousser les pays à l’endettement) : on pourrait, à cet égard, parler de « régionalisme international » par opposition à la coopération libre entre nations souveraines).

Ainsi, pour occulter la nécessité d’un Etat social réclamé par le peuple, le capitalisme prône, selon la conjoncture : ou l’interventionnisme d’Etat ou le non-interventionnisme d’Etat (ou marché-libre) pour interdire toute gouvernance sociale véritable. Ce qui donne lieu, sur le plan politique, à un réformisme social-démocrate qui confine à un jeu d’alternance sans effectivité politique. Mais au service, toutefois, de la maximisation des profits des grandes multi-nationales et des Banques. Ainsi, nous avons, d’un côté, les thèses de Keynes et Friedman au nom desquelles l’endettement de l’Etat est permis pour circonvenir le socialisme étymologique qui préside à toute fonction régalienne. De l’autre côté, nous avons les thèses d’Hayek ou de Mises au nom desquelles on peut, dès lors, taper sur l’Etat au regard de ses prévisibles dérives répressives ou permissives qui apparaissent logiquement en périodes de dégénérescence ou de crise du capitalisme. En prônant le marché libre, l’école autrichienne permet aux cycles économiques du capitalisme d’être progressivement acceptés comme des lois immanentes de l’économie voire autorégulatrices de ses crises répétées.

Le retour à la libre concurrence du marché, promue par l’école autrichienne, permet simplement un réajustement des monopoles, sans pour autant remettre en cause leur existence, selon de nouveaux secteurs d’activités émergents comme celui des cryptomonnaies. Ainsi, au nom de la libre-concurrence, la doctrine autrichienne milite, en réalité, pour un retour à la spoliation sauvage des travailleurs de leurs derniers moyens de production (par le vol, la rapine, le crime, etc. beaucoup plus « tolérables » en période de crise) et participe de la récupération du progrès technologique par le Capital grâce aux promesses de richesses et autres promotions sociales proposées aux ingénieurs (profits rapides, participation à la gestion d’affaire, etc.) ; tout en réduisant paradoxalement, et de plus en plus, toute initiative libre (individuelle ou collective) des travailleurs grâce à la croissance incidente des monopoles. Le pouvoir politique capitaliste qui est exercé au nom d’un Etat permissif dit « socialiste », ou au nom du retour à un Etat répressif dit « autoritaire » voire « fasciste », ou encore au nom de la non-intervention de l’Etat dans les affaires économiques (donc un retour à la libre-entreprise avec un Etat dit « faible »), est celui d’un Etat affaibli, sous perfusion des marchés financiers par la dette, incapable de faire respecter ses lois sociales et nationales les plus élémentaires, notamment au Capital. C’est que, sous tutelle capitaliste, l’Etat n’est plus qu’une machine à produire de la dette et des lois toujours plus en contradictions avec sa mission de régulateur public. Et ce, grâce à un formidable clavier de la gestion d’Etat à faire valoir selon la conjoncture : Répressif, Permissif, Non-interventionniste.

e) L’école autrichienne condamne Bitcoin à l’ineffectivité monétaire

En ce qui concerne le Bitcoin, nous pensons donc que la période des « pionniers de Bitcoin », c’est à dire des rares personnes qui se sont véritablement enrichies avec le Bitcoin est révolue. La période de valorisation du Bitcoin qui pouvait permettre à un particulier de devenir aujourd’hui un millionnaire (voire un multimillionnaire), est désormais derrière nous. Les partisans de l’école autrichienne, peu portés en général sur les thèses socialistes, apparaissent déjà comme des nostalgiques ou des retardataires frustrés d’avoir manqué cette « période pionnière » qu’ils espèrent voir se répéter en se créant de nouvelles opportunités (non sans raisons toutefois, au regard des potentialités que peut offrir le protocole Bitcoin), à travers d’autres configurations économiques qui seraient à venir. Les partisans pour une philosophie du Bitcoin se lisant à l’aune de la doctrine autrichienne sont donc, en réalité, déterminés à prolonger ou à voir répéter cette « libre-entreprise » fugace attachée à l’univers du numérique – comme l’a toujours été dans l’histoire la « libre-entreprise » capitaliste… – qu’a été l’adoption pionnière du Bicoin au début des années 2010. En mettant donc en avant cette théorie de l’économie réduite à une libre-entreprise capitaliste, ils condamnent Bitcoin à ne demeurer qu’un actif financier, dont l’usage est finalement déjà en partie sous le contrôle de plateformes centralisées de cryptomonnaies (les Exchanges) et de fonds de pension privés américains (Blackrock et ses ETF’s Bitcoins). Rendant alors Bitcoin de moins en moins accessible au citoyen lambda face à l’envolé de son cours…

Or Bitcoin semble être aussi un moyen donné aux citoyens pour tenter de se libérer de la tutelle du Capital et de son marché libéral (pas du tout libre !). Bien évidemment, il faut qu’il serve une vision politique qui s’accomplisse en un usage concret et véritablement démocratique du Bitcoin. Et c’est malheureusement cet aspect que la plupart des bitcoiners, qui se disent pourtant « maxi », tendent à occulter. Nous ne doutons pas des bonnes intentions de la plupart de ces bitcoiners séduits par les théories de l’école autrichienne, fatigués qu’ils sont de cette spoliation fiscale répétée et décomplexée des gouvernements, mais gageons toutefois qu’en ayant repéré l’ennemi marxiste commun à travers cet article, les alliances s’accélèreront et révéleront, au moins, au public l’énorme complicité de classe dont témoigne l’école autrichienne au niveau du statu quo libéral de la haute finance mondialisée d’aujourd’hui. Statu quo qui nous entraîne, depuis 2008, vers une crise économique et civilisationnelle sans précédent.

En conclusion : L’école autrichienne c’est le capitalisme qui fait désormais – avec vous et droit dans les yeux – le constat de ses propres ravages… mais continue à vous inoculer ses expédients empoisonnés comme seul remède.

GD

- Ludwig von Mises (trad. de l’anglais par Raoul Audouin) « L’Action Humaine : Traité d’économie » ↩︎

- Ludwig von Mises (trad. de l’anglais par Raoul Audouin) « L’Action Humaine : Traité d’économie » ↩︎

- Ludwig von Mises (trad. de l’anglais par Raoul Audouin) « L’Action Humaine : Traité d’économie » ↩︎

- Ludwig von Mises (trad. de l’anglais par Raoul Audouin) « L’Action Humaine : Traité d’économie » ↩︎

- Ludwig von Mises (trad. de l’anglais par Raoul Audouin) « L’Action Humaine : Traité d’économie » ↩︎

- Ludwig von Mises (trad. de l’anglais par Raoul Audouin) « L’Action Humaine : Traité d’économie » ↩︎

- Ludwig von Mises (trad. de l’anglais par Raoul Audouin) « L’Action Humaine : Traité d’économie » ↩︎

- Karl Marx « Le Capital » ↩︎

- Karl Mar « Le Capital » ↩︎

- « Le paradoxe de l’eau et du diamant » est le nom donné au constat que faisait Adam Smith selon lequel l’eau est le bien le plus utile, mais ne vaut rien, là où le diamant n’a aucune utilité, mais une valeur élevée. ↩︎

- Le procès d’accumulation du capital, selon Marx, relève de tout ce qui a trait socialement et historiquement au phénomène de reproduction de la valorisation du capital à travers les concepts qu’il a lui-même développé pour définir le capital. ↩︎

- C’est un concept développé par Michel Clouscard, notamment dans quelques-uns de ses ouvrages phares que sont « Le capitalisme de la séduction » ou encore « La Bête sauvage » ↩︎

- La nouvelle plus-value en régime de capitalisme avancé, selon Michel Clouscard, se caractérise par la formule suivante : nouvelle plus-value = récupération technologique + utilisation de la classe ouvrière comme nouvelle clientèle des biens d’équipements. Cette nouvelle plus-value n’abolit évidemment pas l’ancienne mais la subsume. cf. « La Bête sauvage » ↩︎

- Michel Clouscard « La Bête sauvage » ↩︎

- John Maynard Keynes est un économiste britannique connu pour être le père de la macro-économie telle que la conçoive la plupart des économistes bourgeois aujourd’hui. Pour lui la crise économique des années 1930 était due à une insuffisance de la « demande globale ». Pour palier à ce problème, il préconisait une politique budgétaire expansionniste (entendre, favoriser les dépenses publics par l’endettement) afin de stimuler cette « demande globale ». ↩︎

- Milton friedman est un économiste américain post-keynésien de la seconde moitié du XXe siècle connu pour sa théorie quantitative de la monnaie qui mettait l’accent sur le rôle crucial de la masse monétaire là où Keynes favorisait davantage les politiques budgétaires dans la régulation de la monnaie. ↩︎